https://www.instagram.com/p/CD882oxpIT9/

CASTEL SANT’ANGELO

TRA IL RIONE PRATI E IL RIONE BORGO

Ubicazione: Ager Vaticanus, nell’area nota in antico con il nome di Horti di Domizia; per collegare il suo mausoleo con la riva sinistra del Tevere Adriano fa costruire il Ponte Elio, in seguito detto anche Ponte S. Angelo.

Costruzione: iniziata da Adriano forse nel 130, completata da Antonino Pio nel 139.

Struttura originaria: una base quadrangolare, con muri radiali ancora visibili all’interno, di 89 metri di lato e 15 di altezza; all’interno del basamento, costruito per la verità in un secondo momento, è inserito un tamburo, avente un diametro di 64 metri e alto 21, sormontato da un tumulo di terra; una scala elicoidale collega l’ingresso alla sala funeraria. Nell’insieme, la struttura è molto simile a quella del Mausoleo di Augusto: https://massolopedia.it/piazza-augusto-imperatore-e-mausoleo/ .

Funzione iniziale: sepolcro monumentale per Adriano, per la moglie Vibia Sabina e per i successori.

Mutamento di funzione: all’inizio del V secolo viene collegato da Onorio alle Mura Aureliane, costruite nel III secolo ( http://massolopedia.it/le-mura-aureliane/ ), ed assume definitivamente una funzione difensiva.

Origine del nome: durante una processione guidata dal papa Gregorio I Magno, organizzata per implorare la fine di una pestilenza, l’Arcangelo Michele appare sopra la Mole Adriana nell’atto di rinfoderare la spada: ciò significa che l’ira di Dio è placata e infatti la pestilenza finisce. Il termine castellum viene usato già nel V secolo, dopo l’inserimento nel sistema difensivo delle Mura Aureliane ( https://massolopedia.it/le-mura-aureliane/ )

Medioevo: data la sua struttura poderosa e la posizione strategica, viene usato come fortezza e diventa oggetto di contesa fra le grandi famiglie baronali romane. Nel XIII secolo Niccolò III Orsini (1277-1280) lo collega a S. Pietro mediante il celebre “passetto”, ancora oggi visibile e percorribile. Grazie proprio a Niccolò III il possesso passa agli Orsini, che lo tengono fino al 1367, quando consegnano le chiavi del castello a papa Urbano V anche per convincerlo a rientrare a Roma da Avignone. Dal momento del ritorno dei papi a Roma in poi, Castel Sant’Angelo rimane in possesso del papato e questo fatto contribuisce ad un mutamento politico radicale: Roma passa dalla frammentazione feudale all’accentramento del potere nelle mani del pontefice.

Età moderna: Alessandro VI Borgia (1492-1503) fa costruire i bastioni angolari, con i quali la trasformazione in fortezza è completata. Giulio II (1503-1513) realizza la stupenda loggia rivolta al Tevere. Il sacco di Roma del 1527 dimostra l’utilità del castello. Infatti Clemente VII riesce a salvarsi dai lanzichenecchi proprio rifuguiandosi a Castel Sant’Angelo, utilizzando il passetto. Nel 1542 Paolo III Farnese inizia una ristrutturazione affidata ad Antonio da Sangallo il Giovane. La decorazione interna viene commissionata al grande pittore manierista Perin del Vaga. Pochi anni dopo, Paolo IV (1555-1559) inizia la grande fortificazione esterna pentagonale. Negli anni ’60 del Seicento Clemente IX (1667-1669) fa collocare 10 statue di angeli sul Ponte Elio, che da quel momento è infatti noto come Ponte Sant’Angelo.

Sitografia:

https://www.castelsantangelo.com/storia-del-castello.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_Sant%27Angelo

PORTA FURBA

QUARTIERE VIII TUSCOLANO-ZONA QUADRARO

Porta Furba si trova nel punto in cui l’Acquedotto felice incrocia la Via Tuscolana. I materiali utilizzati sono il peperino e il travertino. Le iscrizioni celebrative sono incise su lastre di marmo. Quella sul lato esterno è molto significativa: lo scopo dell’acquedotto è quello di garantire l’approvvigionamento idrico per consentire il ripopolamento dei colli disabitati per la mancanza d’acqua. L’Acquedotto prende il nome dal papa Sisto V (1585-1590), al secolo Felice Peretti, che lo fece costruire da Matteo Bortolani e Giovanni Fontana. Si tratta del primo acquedotto realizzato dopo la caduta dell’Impero Romano. Ci si rende subito conto della grande importanza di quest’intervento nella storia urbanistica di Roma. Giovanni Fontana è anche l’autore della Fontana del Mosè in Piazza s. Bernardo, che costituisce la “mostra” dell’Acquedotto Felice. In Via Marsala, accanto alla Stazione Termini, si trova l’altro arco monumentale dell’acquedotto di Sisto V. Anche la grande e bella fontana che si trova a poca distanza da Porta Furba risale a Sisto V, ma è stata modificata nel 1733 da Luigi Vanvitelli per conto di Clemente XII (1730-1740). L’origine del nome “Porta Furba” non è chiara. La prima cosa certa da notare è che si tratta di un arco e non di una porta. Infatti non ci sono mura, come nel caso di Porta Maggiore, che fu inglobata circa due secoli dopo la sua costruzione nelle Mura Aureliane.

Sitografia:

http://www.portadegliacquedotti.it/10-cose-da-vedere/arco-di-porta-furba

https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Furba

https://www.parcodegliacquedotti.it/il-nostro-esperto-porta-furba/

http://www.leviedelgiubileo.it/?p=4134

SANTA CROCE IN GERUSALEMME

La Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (detta anche Basilica “Sessoriana”), una delle Sette Chiese del pellegrinaggio tradizionale, si trova nel Rione Esquilino, accanto alle Mura Aureliane (nel punto in cui inglobano il cosiddetto Anfiteatro Castrense), nell’area compresa fra la Basilica di San Giovanni in Laterano e Porta Maggiore. Nella prima metà del III sec. d.C. i Severi vi costruirono una nuova residenza imperiale che comprendeva un palazzo (noto come “Palazzo Sessoriano”), il Circo Variano, l’Anfiteatro Castrense e le cosiddette Terme Eleniane (i cui resti sono visibili sull’altro lato della strada, nei pressi di un mercato dell’usato). Accanto alla chiesa, si trovano a sinistra i resti del Circo Variano e a destra l’Anfiteatro Castrense. Costantino fece ristrutturare il palazzo severiano e quando la capitale venne trasferita a Bisanzio a sua madre Elena rimase la piena gestione dell’ex-residenza dei Severi. Dopo aver trovato le famose reliquie della Santa Croce in Terra Santa, Elena fece costruire nel palazzo una cappella per ospitarle degnamente e consentirne la venerazione da parte dei fedeli. Questa cappella costituisce in effetti il nucleo primario dell’attuale basilica. Dopo vari interventi succedutisi nel tempo, nel XII secolo, con Lucio II (1144-1145), la chiesa assunse la forma definitiva a tre navate e vennero aggiunti un campanile e un portico. L’aspetto attuale risale al XVIII secolo. Gli architetti Pietro Passalacqua e Domenico Gregorini, su commissione di papa Benedetto XIV (1740-1758), che era stato cardinale titolare della chiesa, attuarono importanti interventi sia all’interno che all’esterno. Venne costruito un bellissimo atrio ellittico e la facciata medioevale venne sostituita da una struttura in travertino. La nuova facciata presenta un alternarsi di volumi concavi e convessi chiaramente ispirati allo stile barocco e più precisamente borrominiano.

Tra le opere presenti all’interno della chiesa, bisogna assolutamente soffermarsi ad ammirare gli splendidi affreschi della fine del Quattrocento nel catino absidale, attribuiti ad Antoniazzo Romano e Soci. Essi rappresentano la Leggenda della Vera Croce, vale a dire la vicenda del ritrovamento della Croce di Cristo da parte di S. Elena, secondo la versione riportata nella Legenda Aurea di Jacopo da Varagine.

Tramite una scala che si trova in fondo alla navata destra si arriva alla notevole Cappella di S. Elena, nella cui volta possiamo vedere un mosaico del v secolo rifatto da Baldassarre Peruzzi nel Cinquecento. Al di sotto del pavimento della cappella si trova la terra proveniente dal Calvario e qui portata da S. Elena. Ciò spiega il nome della chiesa: “in Gerusalemme”.

Sitografia:

https://www.santacroceroma.it/it/features-2/storia.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Croce_in_Gerusalemme

https://www.romasegreta.it/esquilino/s-croce-in-gerusalemme.html

Bibliografia:

(a cura di) Emilia Stolfi, La Basilica di S. Croce in Gerusalemme, ed. Lozzi Roma

Emilia Stolfi, Le Reliquie della Passione nella Basilica di S. Croce in Gerusalemme, ed. Eleniane

(Foto di Pietro Massolo)

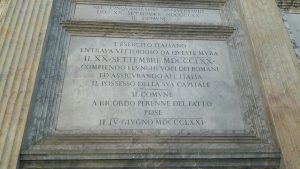

PORTA PIA

La grande fama di Porta Pia, ovviamente, è legata alla presa di Roma avvenuta il XX settembre del 1870, ma questo non basta: ora cerchiamo di conoscerla un po’ di più per capire che la sua importanza va ben oltre.

Perchè merita un’attenzione particolare, anche se così non pare alla stragrande maggioranza delle persone che ci passano accanto?

La ragione è molto seria ed è legata essenzialmente al fatto -assai poco noto, per la verità- che si tratta di una delle ultime opere (forse proprio l’ultima) di Michelangelo.

Breccia di Porta Pia, Roma Capitale, Michelangelo….non è poco.

In più ci sono le immortali Mura Aureliane, a poca distanza il Monumento al Bersagliere, il Ministero dei Trasporti, il Monumento alla celeberrima Breccia che ha cambiato per sempre il destino di Roma…insomma possiamo gustarci in pochi metri un condensato della Storia d’Italia e di Roma. Per non parlare del fatto che il citato Ministero adiacente si è preso (purtroppo!) lo spazio di ciò che restava della settecentesca Villa Patrizi.

Ma torniamo all’argomento principale e procediamo con ordine.

Porta Pia nasce in sostituzione dell’antica Porta Nomentana delle Mura Aureliane (ora murata) per iniziativa di Papa Pio IV Medici (1599-1565), fra il 1561 e il 1565.

Lo scopo era il miglioramento della viabilità in seguito alle trasformazioni della zona, che rendevano Porta Nomentana non più adatta allo scopo originario. Più precisamente, il papa voleva un fondale adeguato per il “rettifilo” che da lui prese il nome di Via Pia (oggi Via XX Settembre), con il quale il pontefice aveva voluto collegare direttamente il Quirinale con la Via Nomentana. Il tutto rientra nella grande opera di ristemazione della viabilità iniziata nel ‘400 per favorire il trasporto delle merci e soprattutto per agevolare il cammino dei pellegrini

Non abbiamo il progetto originario del Buonarroti e non sappiamo se il Maestro, all’epoca già molto anziano, abbia potuto seguire personalmente almeno in parte la realizzazione dell’opera, probabilmente affidata ai suoi allievi e collaboratori. In ogni caso, egli morì (1564) prima del completamento, eseguito dal suo allievo e collaboratore Jacopo del Duca, il quale terminò anche la chiesa di S. Maria degli Angeli, altro capolavoro architettonico michelangiolesco.

La prima cosa da notare è che la porta, essendo fortificata per ragioni ovvie di difesa, è arretrata rispetto alla linea delle mura, e questo aumenta l’effetto scenografico complessivo.

La facciata progettata da Michelangelo è quella rivolta verso l’interno della città, cioè verso l’odierna Via XX Settembre. Giusto per fare un confronto, possiamo notare ad esempio che la parte monumentale di Porta S. Paolo (risalente nella sua forma attuale al V secolo) è rivolta verso l’esterno, cioè verso Via Ostiense. Lo stesso discorso si può fare anche per Porta S. Giovanni, che è di poco successiva a Porta Pia. Dice a questo proposito la Guida Rossa del Touring: “Opera di transizione al barocco, la caratterizza una libertà inventiva che innova il tema della porta urbana gia nell’insolito rivolgersi all’interno.”

Stilisticamente, il disegno di Porta Pia si può collocare nell’ambito del Manierismo, la tendenza storico-artistica che segue il Rinascimento e precede il Barocco. Infatti Francois Nizet la considera “foriera del barocco”.

Si può osservare la felice fusione dell’impianto fondamentalmente classico con la decorazione piuttosto fantasiosa ed elaborata. Da notare in modo particolare il tema dello scudo o più probabilmente “patena” cinta da una stola, ripetuto tre volte, che ricorda le vaschette dei barbieri con l’asciugamano. Al centro in alto troviamo addirittura, stando a quest’interpretazione un po’ birichina, il sapone rappresentato da un cubo. Michelangelo avrebbe voluto alludere, secondo una tradizione popolare, all’origine di Pio IV, che proveniva da una famiglia di barbieri milanesi arricchiti (infatti suo padre era notaio). La “vendetta”, diciamo così, di Michelangelo, sarebbe dovuta al modo irrispettoso con cui Pio IV aveva chiesto al Maestro il preventivo dell’opera, come se si fosse trattato di un artigiano qualsiasi. Sta di fatto che il papa era nato a Milano e non sono attestati legami di parentela tra i Medici di Milano e i ben più noti e blasonati Medici di Firenze. A parte questo, sulla porta è presente al centro lo stemma mediceo, richiamato dalle sei palle presenti sui merli, il che prova lo stretto legame se non altro politico fra le due famiglie omonime.

La facciata è formata da un corpo compatto in mattoni a vista dotato di merlatura e diviso al centro da un elaborato portale nettamente aggettante di travertino, con lesene scanalate, bugnato, timpano composito. Interessante anche il doppio ordine di finestre: in basso finestroni timpanati, sopra finestre più piccole dotate di una cornice molto elaborata.

Al di sopra del compatto corpo principale vediamo una struttura nettamente più stretta che da lontano può sembrare quasi una torre, perfettamente in linea con il portale centrale sia in senso geometrico che stilistico. In questo prolungamento del portale grandioso troviamo lo stemma mediceo fiancheggiato da due angeli molto maschili e muscolosi, chiaramente michelangioleschi sul piano del concetto formale, scolpiti da Nardo de’ Rossi. Più in alto ancora troviamo lo stemma di Pio IX con un’epigrafe che ricorda l’intervento di ricostruzione dell’attico, danneggiato forse da un fulmine più di duecento anni prima, realizzato dal Vespignani nel 1853.

Al 1869 risale l’attuale facciata posteriore in stile neoclassico di Virginio Vespignani, il grande architetto di Pio IX, decorata da due statue che raffigurano S. Agnese e S. Alessandro, danneggiate durante la presa di Roma e lì ricollocate nel 1929. Il papa, infatti, aveva attribuito ai due Santi un prodigioso intervento che lo aveva salvato da un crollo avvenuto durante una visita al Convento di S. Agnese nel 1855.

Sitografia:

https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Pia

https://www.romasegreta.it/castro-pretorio/porta-pia.html

https://www.roma2pass.it/porta-pia/http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-pio-iv_%28Dizionario-Biografico%29/

https://www.turismoroma.it/it/luoghi/porta-pia

Foto:

https://massolopedia.it/porta-pia/

Su Porta S. Paolo:

https://www.youtube.com/watch?v=O8gTwM-7rW8

Sulle Mura Aureliane:

https://massolopedia.it/le-mura-aureliane/

Su Roma in generale:

https://massolopedia.it/category/roma/

Bibliografia:

Naturalmente sono sempre utili la precisa e sintetica Guida Rossa del Touring e La Grande Guida di Roma di Claudio Rendina.

Vorrei segnalare anche il bellissimo libro di F. Nizet “17 itinerari a Roma”.

(Foto di Pietro Massolo)

PORTA MAGGIORE

Si tratta di una delle porte delle Mura Aureliane. Il nome deriva probabilmente dalla vicina Basilica di Santa Maria Maggiore. La struttura fu fatta costruire nel 52 dall’imperatore Claudio per consentire all’Aqua Claudia di oltrepassare le vie Prenestina e Labicana. Quindi non nasce come porta, visto che le Mura Aureliane risalgono a più di due secoli dopo. Nell’attico in sezione sono ancora ben visibili i condotti dell’acqua. La tecnica muraria è chiaramente la cosiddetta “opera quadrata” in travertino, una tipologia molto antica, usata per esempio per costruire le Mura Serviane. Si basa sulla soprapposizione di blocchi squadrati. La caratteristica peculiare di questa struttura è il bugnato “rustico” (nel senso di non finito) tipico dell’epoca, consistente nella sovrapposizione di blocchi nettamente aggettanti rispetto al piano di facciata. A parte l’attico, la struttura è composta da cinque elementi: tre edicole aperte con timpano, di cui una al centro e due ai lati, inquadrate da semicolonne di ordine corinzio, e due fornici. Le due fasce superiori dell’attico corrispondono ai condotti per il passaggio dell’Anio Novus, in alto, e dell’Aqua Claudia.

Sull’attico sono presenti tre iscrizioni ripetute su entrambi i lati: quella più in alto, a livello del condotto dell’Anio Novus, ricorda la costruzione da parte di Claudio; la centrale ricorda un intervento di restauro di Vespasiano avvenuto nel 71; l’ultima in basso, sul basameto dell’attico, si riferisce al restauro fatto da Tito, figlio di Vespasiano. Un’altra iscrizione posta a sinistra della porta ricorda gli interventi onoriani. Quest’ultima epigrafe risulta particolarmente importante perché cita con tutti gli onori dovuti il comandante supremo dell’esercito Stilicone come suggeritore del lavoro di fortificazione. Il “magister militum” Stilicone, di origine germanica, fu fatto giustiziare poco tempo dopo da Onorio con l’accusa di tradimento per essersi accordato con Alarico, il re dei Visigoti che di lì a poco avrebbe invaso e saccheggiato Roma. Sul suo nome fu posta la damnatio memoriae, ma in questo caso il nome non risulta cancellato. In realtà, gli storici concordano sul fatto che Stilicone, consapevole dei reali rapporti di forza, riteneva indispensabile un accordo con Alarico basato sull’esborso di ingenti somme di denaro per evitare la catastrofe. Questo costò la vita a lui e alla sua famiglia.

La struttura venne inglobata nel III secolo nelle Mura Aureliane e assunse il nome di Porta Praenestina (o Labicana). Agli inizi del V secolo l’imperatore Onorio, nell’ambito di una vasta opera di ristrutturazione delle numerose porte delle Mura di Aureliano, ritenute troppo sguarnite, fece costruire un fortilizio difensivo davanti alla struttura di Claudio, con due torri quadrate ai lati ed un bastione al centro, costruito sopra il sepolcro di Marco Virgilio Eurisace (risalente al I secolo a. C. e quindi più antico rispetto all’opera di Claudio). La struttura onoriana, soprattutto a causa del dislivello fra le due strade, risultava priva di simmetria e nel complesso possiamo anche dire decisamente “brutta”.

Sulla base della documentazione storica possiamo sapere che già dal V secolo la porta veniva appaltata, come altre, ai riscossori di pedaggi. Nel 1838 papa Gregorio XVI fece demolire la fortificazione onoriana e riportò così alla luce sia la duplice porta claudiana che il sepolcro di Eurisace. Però ritenne necessario per esigenze di difesa costruire nuove strutture merlate, ritenute assai poco estetiche, che vennero completamente eliminate solo nel 1956 dall’architetto Petrignani. Da quel momento Porta Maggiore è visibile nel suo aspetto originale, compreso l’antico basolato delle due vie romane.

Sitografia:

https://www.romasegreta.it/esquilino/porta-maggiore.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Maggiore

(Foto di Pietro Massolo)

PIAZZA DEL POPOLO

Roma è piena zeppa di luoghi e cose importanti da vedere, ammirare e capire.

Ovvio.

Però se uno vuole veramente capire la storia della Città Eterna deve studiare: Piazza del Popolo, i Fori Imperiali, l’area tra la Stazione Termini e Piazza Esedra (o della Repubblica) e Piazza Venezia. In queste quattro aree è condensata praticamente tutta la storia di Roma.

Speriamo che siano conservate per sempre e che non accada mai più quello che è successo dopo l’Unità.

Cominciamo con Piazza del Popolo.

Innanzitutto il nome. Nessuno sa con certezza l’origine del nome della chiesa che dà il nome alla piazza.

Prima ipotesi: la chiesa, anzi inizialmente la cappella venne costruita con i soldi del popolo romano.

Seconda ipotesi: un boschetto di pioppi (dal latino ‘populus’) esisteva proprio in corrispondenza della tomba di Nerone ed il luogo di culto sarebbe stato costruito proprio lì per esorcizzare le demoniache presenze legate al ricordo del tiranno che aveva incendiato Roma.

Ma andiamo avanti, tanto non ne veniamo a capo.

È il punto in cui l’antica Via Flaminia entra nella città. Un punto davvero cruciale. Il passaggio per i pellegrini che vengono dal Nord. Lutero infatti passò da qui e fu ospitato nel convento agostiniano annesso alla chiesa di S. Maria del Popolo, demolito nell’Ottocento per allargare la piazza.

Cerchiamo di capire la lunghissima serie di trasformazioni.

L’area in origine non era inclusa nelle mura serviane, quindi era una zona suburbana: campagna, vigneti, ville..

Poi la città cresce e la situazione cambia radicalmente. Diventa un’area urbana o quasi.

Infatti, quella che chiamiamo Porta del Popolo anticamente era detta Porta Flaminia, una delle porte delle Mura Aureliane (costruite dall’omonimo imperatore nel III secolo d. C.), che includevano molte zone non comprese nel perimetro delle mura più antiche.

La Via Flaminia entrando in città cambia nome, divenendo prima Via Lata e poi, dal Quattrocento, Via del Corso (per via delle corse dei cavalli).

Torniamo indietro.

Dopo la caduta dell’Impero inizia un periodo oscuro. Roma si restringe e la zona torna ad essere

sostanzialmente extraurbana, pur trovandosi all’interno del perimetro delle Mura Aureliane.

Dopo i secoli ‘bui’, diciamo così, dell’Alto Medioevo, il primo intervento importante e decisivo nell’area è quello promosso da papa Pasquale II, che fa costruire il primo nucleo della Chiesa di Santa Maria del Popolo nel 1099.

Inizialmente si tratta, in effetti, di una cappella.

La vera e propria chiesa viene costruita durante il pontificato di Sisto IV Della Rovere (1471-1484), il cui stemma è infatti ancora visibile sulla facciata.

La struttura è, in effetti, tipicamente rinascimentale, come si può notare dalla semplicità e linearità della facciata. Nel ‘600, però, la chiesa viene, per così dire, barocchizzata dal Bernini.

Riprenderò presto il discorso sulla storia e sulle caratteristiche di questo meraviglioso luogo di culto, dove tra le altre cose troviamo una cappella progettata da Raffaello e due opere straordinarie di Caravaggio….

Per la storia e la descrizione di S. Maria del Popolo vedi qui:

Ma torniamo alla storia generale della Piazza.

Dal punto di vista urbanistico, un enorme rilievo assunse la creazione, nel corso del XVI secolo, delle due vie laterali rispetto alla centrale Via del Corso: Via di Ripetta e Via del Babuino (prima chiamata Via Paolina). Nasceva così il famoso “Tridente”, un elemento essenziale della rete viaria dell’Urbe, soprattutto per la circolazione e l’orientamento dei pellegrini provenienti dal Nord.

Porta del Popolo, che oggi collega Piazzale Flaminio a Piazza del Popolo, corrisponde all’antica Porta Flaminia. Bisogna dire che alla fine del Medioevo quest’antica porta delle Mura Aureliane risultava pesantemente danneggiata e ormai seminterrata a causa dei detriti portati dal Tevere durante le frequenti inondazioni.

Si arrivò così, pian piano, alla decisione di Pio IV Medici (1559-1565) di rifarla, ovviamente ad un livello più alto. L’incarico venne commissionato inizialmente a Michelangelo, già molto anziano, il quale preferì affidarlo al fiorentino Giovanni Lippi, detto Nanni di Baccio Bigio. Il Lippi s’ispirò all’Arco di Tito e infatti la nuova struttura aveva in origine un solo fornice. L’edificio venne dotato di una merlatura a busti corazzati, rielaborazione di quella michelangiolesca di Porta Pia (vedi: https://massolopedia.it/porta-pia/ ).

In un’incisione di Giuseppe Vasi risalente alla metà del XVIII secolo si vede bene l’aspetto esterno della porta: un solo fornice con due torri quadrangolari ai lati, che avevano sostituito quelle antiche semicircolari. Tale struttura è rimasta inalterata fino al 1879, quando furono demolite le due torri laterali allo scopo di aprire al loro posto due nuovi fornici per migliorare la viabilità in un’area ritenuta nevralgica della nuova Capitale d’Italia. Si noti che le 4 colonne della facciata provengono dalla vecchia Basilica di S. Pietro. Le statue di S. Pietro e di S. Paolo dello scultore Francesco Mochi furono inserite nella facciata nel 1638.

L’obelisco egiziano autentico, detto Obelisco Flaminio, che si trova al centro della piazza, proveniente dal Tempio di Eliopoli e risalente ai faraoni Seti I e Ramesse II (cioè a più di tremila anni fa), era stato trasportato a Roma da Ottaviano Augusto e posto sulla spina del Circo Massimo. Dopo più di 1500 anni fu ritrovato in tre pezzi al tempo di Sisto V (1585-1590), il quale lo fece risistemare ed erigere nella piazza dall’architetto Domenico Fontana nel 1589.

(Continua)

Per approfondire:

(Foto di Pietro Massolo)